乐安衍脉 蒋氏兴邦——中华蒋氏故事传奇之四

周赧王时期,蒋氏三十世祖蒋庚詹(字尹正)受封乐安郡公,封地青州乐安(今山东广饶县)。彼时周室虽衰,封爵制度仍具宗法权威,蒋庚詹得享封地赋税,更获“乐安”为氏号之殊荣,其族自此以“乐安堂”为郡望,开乐安支蒋氏之先河。

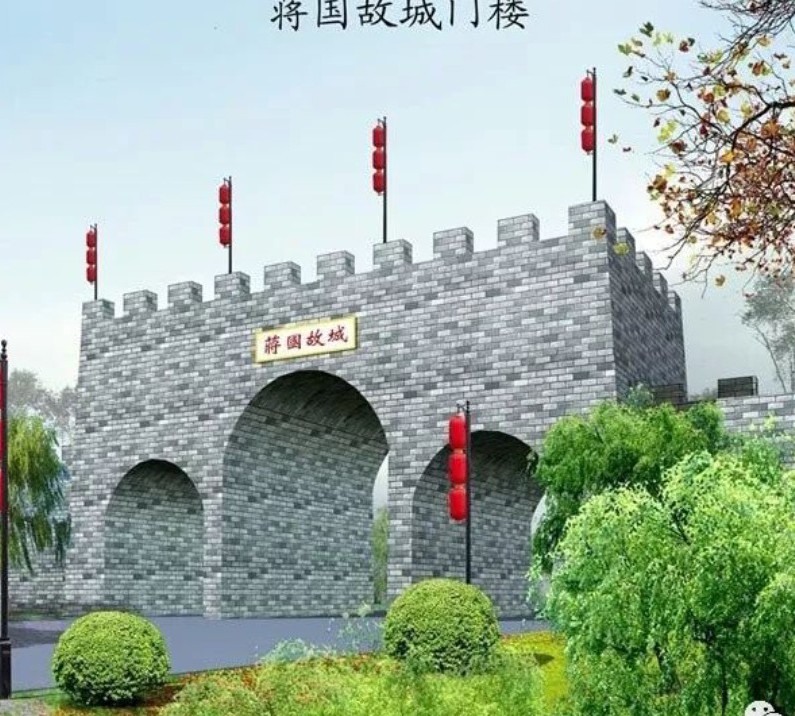

秦楚争霸之际,中原动荡,蒋庚詹审时度势,率族人徙居乐安(今山东惠民县),于此营筑城池、设立祖庙。据《蒋氏家乘》记载,新都背山面河,兼具攻守之利,既避战乱之扰,又得农耕之便。公元前315年,周赧王亲赴乐安视察,见其城郭整饬、族人和睦,深为嘉许,当即亲笔题书“尊祖重本”四字相赠,并晋封蒋庚詹为乐安郡公。此御笔题字后被刻石立于蒋氏祖庙,成为蒋氏家族的精神图腾。

蒋庚詹在乐安推行“耕读传家”之策,族人既务农桑以丰衣食,又习诗书以明礼义。至战国末期,乐安蒋氏已发展成为地方望族,人口逾千,良田万顷,更出仕者数十人,遍及齐鲁诸国。其祖庙规模日隆,四时祭祀不绝,成为凝聚族人的核心场所。

秦统一六国后,蒋氏虽失旧爵,然“乐安堂”之名号因深厚的文化积淀而得以延续。汉代以降,乐安蒋氏枝繁叶茂,渐向江淮、巴蜀等地迁徙,却始终以“乐安”为祖籍标识。魏晋南北朝时期,门阀制度盛行,乐安蒋氏凭借郡望优势,累世为官,成为中原著名士族,史载“蒋氏子弟,布列朝堂,清廉有节者十居其七”。

蒋庚詹所确立的“尊祖重本”理念,成为蒋氏家族文化的核心。这种以家族为纽带的伦理观念,与儒家“修身齐家治国平天下”的思想相契合,深刻影响了中华传统价值观。蒋氏家训中“孝亲、睦邻、忠君、报国”等条目,历经千年传承,至今仍具现实意义。

乐安蒋氏在文化领域成就斐然。汉代蒋诩创“三径”典故,开隐逸文化之先河;唐代蒋防著《霍小玉传》,为唐代传奇代表作;宋代蒋捷以“红了樱桃,绿了芭蕉”之句传诵千古。这些文化成果,既丰富了中华文化宝库,亦使“乐安堂”成为文学史上的重要符号。

在历史关键节点,蒋氏族人往往以天下为己任。汉末乱世,乐安蒋琬辅佐诸葛亮治蜀,“宽宏能容,勤政爱民”,为蜀汉政权延续立下汗马功劳;南宋抗元时期,蒋捷等蒋氏子弟投笔从戎,坚守家国大义;近代以来,蒋氏族人在实业救国、教育兴邦等领域多有建树,如创办新式学堂、开设民族企业,推动社会进步。

蒋庚詹徙居立庙之举,亦为古代人口迁徙与区域开发提供了范例。他带领族人因地制宜发展生产、构建社群的经验,对后世移民屯垦、边疆开发具有借鉴意义。乐安地区因蒋氏聚居而兴,逐渐成为区域经济文化中心,印证了“望族兴则地方兴”的历史规律。

如今,全球蒋氏后裔逾800万众,“乐安堂”仍是维系其文化认同的重要纽带。每年清明,海内外蒋氏族人齐聚山东乐安故地,举行祭祖大典,传承“尊祖重本”的祖训。这种慎终追远的传统,不仅增强了家族的凝聚力,更促进了文化认同与民族的向心力。

蒋庚詹所开创的乐安文化,其核心是对家族的责任感与对社会的担当精神。在当代社会,这种精神转化为重视家风建设、勇于社会奉献的价值追求,为构建和谐社会提供了文化滋养。

从周赧王题字到今日全球蒋氏联谊,乐安堂的故事跨越两千余年。蒋庚詹及其后裔以“尊祖重本”为根,以“耕读传家”为脉,在中华文化史上留下了深刻印记。乐安不仅是蒋氏的发祥地,更是中华家族文化生生不息的生动见证——其影响早已超越家族范畴,成为中华文化基因中“家国同构”理念的鲜活注脚。

暂无评论