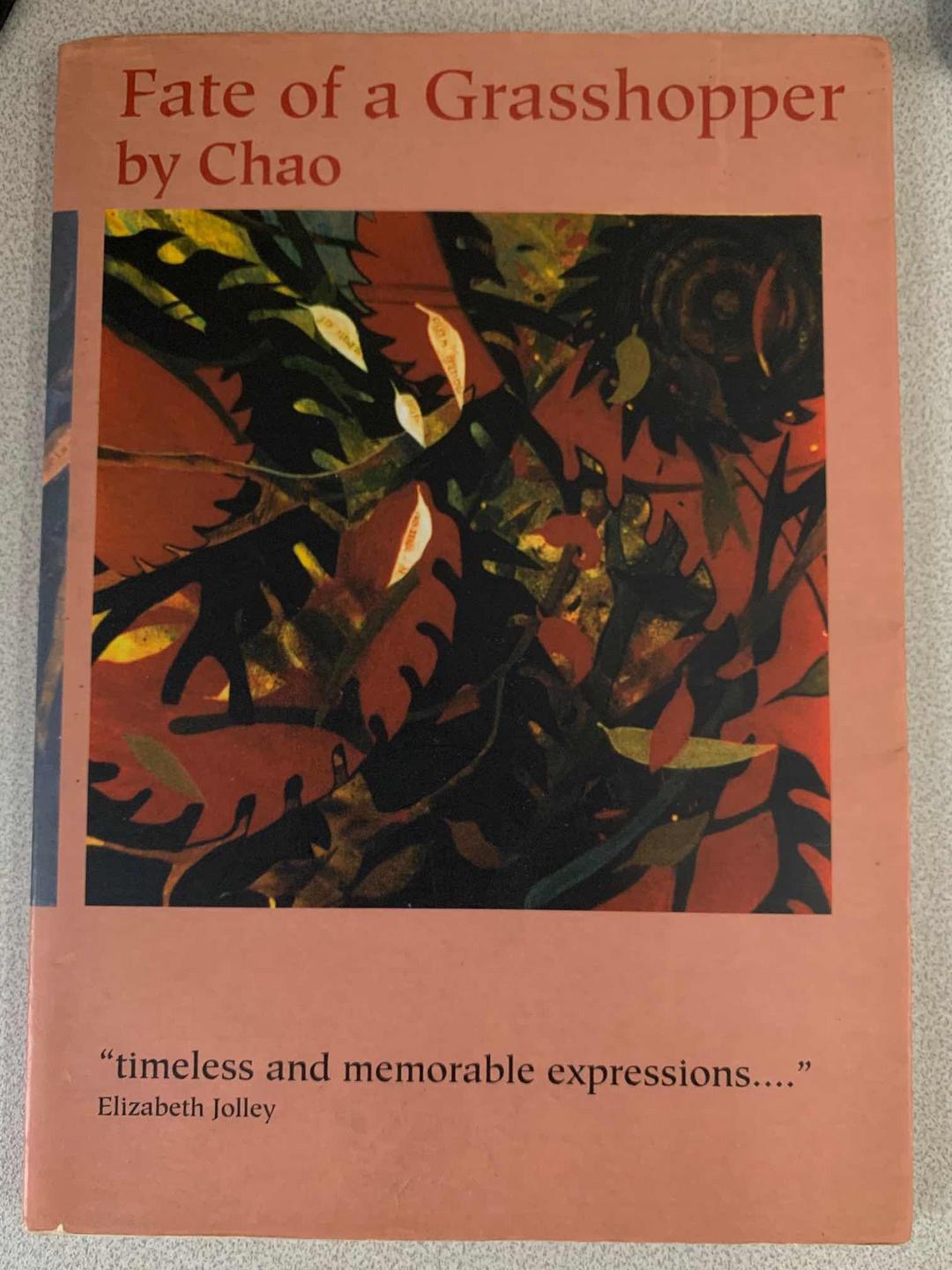

向阳:论巢圣早年诗集《一只蚱蜢的没有》的创伤诗学与救赎叙事

摘要

本文以诗人巢圣Chao的英文诗集《Fate of a Grasshopper》《一只蚱蜢的命运》(1996)为研究对象,在离散研究(diaspora studies)、创伤理论(trauma theory)与宗教诗学(religious poetics)的三重视域下,对其十首核心文本进行细读与比较。文章指出,巢圣将“中国性”与“澳洲性”并置为双重他者,通过“微观创伤场景—信仰转喻—语言剩余物”的三段式结构,把个体记忆升华为跨文化救赎叙事;其诗学策略既承续了古典汉语“言外之意”的意象传统,又吸收了《圣经》救赎史观的线性时间观,从而形成一种“后殖民的忏悔模式”。在方法论上,本文首次把“grasshopper”(蝗虫/蚱蜢)意象作为贯穿诗人全部写作的“元符号”,追踪它如何被反复埋葬、复活、变形,最终成为“离散主体”的转喻;并借助阿甘本(Giorgio Agamben)“剩余时间”理论与卡普托(John D. Caputo)“弱神学”概念,揭示诗歌如何在“失败表达”(failing-to-express)的裂缝中,让信仰溢出语言。文章认为,巢圣的写作不仅是对“中国灵魂”在澳洲沉默处境的见证,更是对现代性宏大叙事本身的神学式质疑;其终极指向并非文化融合(fusion),而是在语言的废墟上等待“他者”的再次来临——一种“尚未”(not-yet)的末世论姿态。

关键词

离散诗学;创伤;元符号;弱神学;语言剩余物;后殖民忏悔

一、引言:为什么是“一只蚱蜢”

诗集以《Fate of a Grasshopper》开篇:父母争吵升级,孩童把宠物蚱蜢活埋,随后“泪如暴风雨/撕裂他幼小却愈益坚硬的心”。这一“微型暴力场景”几乎浓缩了整部诗集的全部母题:

1. 家庭与历史的创伤传递;2. 语言的失语与替代性行动(埋葬=言说);3. 动物他者作为“替罪羊”承担无可命名的痛苦;4. 孩子心脏的“硬化”预示离散主体对创伤的不可逆吸收。

本文据此提出假设:蚱蜢并非偶然出现的“意象”,而是巢圣为“离散主体”设立的“元符号”(meta-sign);其命运轨迹(被埋—被踩—被忘记—被回忆)对应诗人自己在文化夹缝中的“生死循环”。以下十首诗构成“蚱蜢叙事”的完整系谱,本文将围绕它们展开论述:

A组 创伤源起

1. Fate of a Grasshopper

2. Lost Moon

B组 离散场景

3. Chinese Immigrant

4. Chinese Soul(组诗)

5. Waking up in Perth

C组 信仰转喻

6. The Cross

7. Spared

8. Love

D组 语言剩余

9. Failing to Express

10. The Echo of Words

二、理论框架

1. 创伤的“延迟结构”(Freud, Nachträglichkeit):创伤并非事件本身,而是事件在事后语言中的“再次爆破”。

2. 离散“双重指向”(Brah, 1996):离散既是“离开”,也是“抵达”;既是“家”的丧失,也是“家”的再生产。

3. “弱神学”与“事件神学”(Caputo, 2006):上帝不再作为“强在场”,而是“也许”(perhaps)与“尚未”(not-yet)的结构性裂隙。

4. 元符号与剩余时间(Agamben, 2000):符号在重复使用中不断“剩余”,其“不可化约性”正是救赎得以闪现的场域。

三、创伤源起:从“活埋蚱蜢”到“月亮失语”

《Fate of a Grasshopper》以极度节制的叙事呈现“家庭噪音—庭院沉默”的对位结构。父母争吵的“高音”与孩子埋虫的“低音”形成复调,后者是对前者的“替代性聆听”。关键在于,孩子并非“施虐者”,而是把无法处理的听觉创伤转译成“视觉—触觉”操作:铲沙、覆盖、踩实。这一“动作链”预示诗人此后所有“写作行动”的原型——语言=沙土,既掩埋又暴露创伤。

《Lost Moon》则把创伤从家庭内部推向“种族—神话”维度。月亮作为“五千年的魔法灯”被科学话语祛魅成“荒漠”,暗示“祖先故事”无法再为离散主体提供象征资源。诗人说“我宁愿在黑暗中被幽闭/也不愿仰望空茫”,宣告了“文化乡愁”的破产:月亮不再照回家乡,而是照出“黑掉的土地”。这两首诗共同构成“创伤二重奏”:前者是“被给”的创伤(父母争吵),后者是“被夺”的创伤(祖先失语);前者让诗人学会“埋葬”,后者让诗人学会“放弃”。

四、离散场景:当“中国灵魂”遭遇“澳洲沉默”

《Chinese Immigrant》用“零”的循环意象(“日子像零/绕着他头骨疾旋”)把离散者刻画为“被时间抛出的人”。值得注意的是,诗人刻意回避“移民”一词的积极语调(如“开拓”“新生”),而选择“immigrant”的被动分词语态,强调“被移植”而非“主动迁徙”。

《Chinese Soul》七节组诗是全书最庞大的“族裔面具”自白。第(6)节直接把“我”与澳洲原住民并置:“你们见我矮小/就把我变成影子/正如你们对待原住民”。此处巢圣引入“殖民比较”视角,指出华人离散者在澳洲“白+黑”二元种族框架中,被双重他者化:既非“白”的公民,也非“黑”的“被殖民正统”。诗人以“影子”自喻,暗示自己成为“可见的不可见”(visible-invisible)——身体在场,象征缺席。

《Waking up in Perth》则把“地理位移”转译成“液体位移”:妻子从梦中“涌出”,像“冰雕”一样可被眼泪融化。诗人以“不敢哭”的禁忌,凸显“情感表达”在跨文化语境中的“过度饱和”风险——眼泪不仅泄露私情,更可能“溶解”整个赖以生存的“新身份”。此诗把“家”从“故乡”移植到“妻子身体”,而妻子身体又以“冰”形态悬置在“印度洋上空”,成为“悬置的家”(suspended home)。至此,创伤不再只是“过去之事”,而是“未来可能发生的丧失”——一种“预期性哀悼”(anticipatory mourning)。

1. 创伤的“延迟结构”(Freud, Nachträglichkeit):创伤并非事件本身,而是事件在事后语言中的“再次爆破”。

2. 离散“双重指向”(Brah, 1996):离散既是“离开”,也是“抵达”;既是“家”的丧失,也是“家”的再生产。

3. “弱神学”与“事件神学”(Caputo, 2006):上帝不再作为“强在场”,而是“也许”(perhaps)与“尚未”(not-yet)的结构性裂隙。

4. 元符号与剩余时间(Agamben, 2000):符号在重复使用中不断“剩余”,其“不可化约性”正是救赎得以闪现的场域。

三、创伤源起:从“活埋蚱蜢”到“月亮失语”

《Fate of a Grasshopper》以极度节制的叙事呈现“家庭噪音—庭院沉默”的对位结构。父母争吵的“高音”与孩子埋虫的“低音”形成复调,后者是对前者的“替代性聆听”。关键在于,孩子并非“施虐者”,而是把无法处理的听觉创伤转译成“视觉—触觉”操作:铲沙、覆盖、踩实。这一“动作链”预示诗人此后所有“写作行动”的原型——语言=沙土,既掩埋又暴露创伤。

《Lost Moon》则把创伤从家庭内部推向“种族—神话”维度。月亮作为“五千年的魔法灯”被科学话语祛魅成“荒漠”,暗示“祖先故事”无法再为离散主体提供象征资源。诗人说“我宁愿在黑暗中被幽闭/也不愿仰望空茫”,宣告了“文化乡愁”的破产:月亮不再照回家乡,而是照出“黑掉的土地”。这两首诗共同构成“创伤二重奏”:前者是“被给”的创伤(父母争吵),后者是“被夺”的创伤(祖先失语);前者让诗人学会“埋葬”,后者让诗人学会“放弃”。

四、离散场景:当“中国灵魂”遭遇“澳洲沉默”

《Chinese Immigrant》用“零”的循环意象(“日子像零/绕着他头骨疾旋”)把离散者刻画为“被时间抛出的人”。值得注意的是,诗人刻意回避“移民”一词的积极语调(如“开拓”“新生”),而选择“immigrant”的被动分词语态,强调“被移植”而非“主动迁徙”。

《Chinese Soul》七节组诗是全书最庞大的“族裔面具”自白。第(6)节直接把“我”与澳洲原住民并置:“你们见我矮小/就把我变成影子/正如你们对待原住民”。此处巢圣引入“殖民比较”视角,指出华人离散者在澳洲“白+黑”二元种族框架中,被双重他者化:既非“白”的公民,也非“黑”的“被殖民正统”。诗人以“影子”自喻,暗示自己成为“可见的不可见”(visible-invisible)——身体在场,象征缺席。

《Waking up in Perth》则把“地理位移”转译成“液体位移”:妻子从梦中“涌出”,像“冰雕”一样可被眼泪融化。诗人以“不敢哭”的禁忌,凸显“情感表达”在跨文化语境中的“过度饱和”风险——眼泪不仅泄露私情,更可能“溶解”整个赖以生存的“新身份”。此诗把“家”从“故乡”移植到“妻子身体”,而妻子身体又以“冰”形态悬置在“印度洋上空”,成为“悬置的家”(suspended home)。至此,创伤不再只是“过去之事”,而是“未来可能发生的丧失”——一种“预期性哀悼”(anticipatory mourning)。

五、信仰转喻:在“十字架”与“闪电”之间

《The Cross》描绘一位佩戴十字架的澳洲女性,其信仰被简化为“祖父的礼物”与“市场饰品”。诗人追问:“你自己信耶稣吗?”女性回答“是的”,却补充“教会里只有权力与金钱”。这一“分裂认信”典型地体现了后世俗社会的“弱信仰”状态:宗教符号脱离宗教叙事,成为“审美—情感”剩余。巢圣并未对此进行道德审判,而是把“十字架”转喻为“两个坟墓之间的悬置物”——信仰不再担保救赎,而是标记“坟墓间隙”的“也许”。

《Spared》把神学叙事拉回“自然灾难”现场。诗人回忆自己曾被闪电劈中的大树“代死”,从而成为“被放过者”。关键在于“被放过”意识并非“感恩”,而是“延迟的恐怖”——“直到如今/我才意识到曾被赦免”。这种“事后性”与创伤理论中的Nachträglichkeit同构:救赎意义并非在“事件”中给出,而是在“回忆”中生成。

《Love》则把“夫妻之爱”写成“信仰发生的场所”。妻子面对十字架感动,却说“因爱你而信”。诗人把“爱”作为“信道”的“溢出条件”,暗示救赎并非来自教义认同,而来自“他者面孔”的不可解释性。此处巢圣与列维纳斯(Emmanuel Levinas)的“伦理神学”相遇:上帝不在“天上”,而在“你面孔的脆弱”。

六、语言剩余:当“表达”注定“失败”

《Failing to Express》以“两只黑天鹅追逐”的“动画场景”开场,却迅速滑向“无法形容”的焦虑。诗人手舞足蹈“模仿”天鹅,却仍“失败”。此处的“失败”并非修辞上的“谦逊”,而是对语言本体论缺陷的承认:创伤之“动”大于语言之“名”。然而,正是“失败”本身生产出“剩余动作”——跳跃、击打、模仿——成为“身体文本”(somatic text)。

《The Echo of Words》十四节组诗,是巢圣对自己“诗学本体论”的最系统陈述。诗人把“词”比作“比心脏更小却能跳动”的“独立生命体”,并宣称“人类文明史即词语的幸存史”。在第(13)节,诗人说:“我的词语来自苦难/被苦难提纯/如珍珠/我默默托在掌中”。此处“珍珠”意象与开篇“埋沙”形成回应:语言既是“沙土”(掩埋),也是“珍珠”(暴露);既是“伤口”,也是“结痂”。词语的“剩余”正在于它无法被一次性消费,而是在“被说出—被误解—被再说出”的循环中,累积“苦难的亮度”。

阿甘本曾指出,真正的“剩余”不属于“语言系统”,而属于“时间系统”——一种“尚未”被符号捕捉的“可未来性”(futurability)。巢圣的“echo”正是此“可未来性”的声学空间:词语在回声中被延迟、被折射、被弱化,从而让“他者”的声线得以切入。在此意义上,诗歌的终极目的并非“表达意义”,而是“让意义延迟”,以便“救赎”在延迟的裂隙中“或许”发生。

七、结论:一种“后殖民忏悔模式”

回到那只蚱蜢。我们发现,它不仅在开篇被“活埋”,也在《The Echo of Words》第(8)节被“珍珠化”——“我的词语如珍珠/我默默托在掌中”。蚱蜢→沙土→珍珠的转化链,构成了巢圣“忏悔叙事”的核心隐喻:

1. 忏悔者并非“坦白罪行”,而是“暴露伤口”;

2. 伤口的“不可言说性”迫使语言转向“动作”与“物质”(埋沙、托珠);

3. 动作与物质的“剩余”成为“他者”进入的场域;

4. 救赎不再是被“保证”的终点,而是被“等待”的也许。

因此,巢圣的诗歌提供了一种“后殖民忏悔模式”:它既拒绝“民族主义的复仇叙事”,也拒绝“多元文化的消费叙事”;它把“中国灵魂”与“澳洲沉默”同时推向“可哀悼性”(mourability)的极限,在“不能表达”的废墟上,等待一个“尚未”的上帝。那只蚱蜢,作为“元符号”,终于从“被埋葬的他者”转化为“托在掌中的珍珠”——它不再属于中国,也不再属于澳洲;它只属于“被苦难提纯”的词语,并在词语的回声中,持续询问:

“如果创伤可以埋葬,那么埋葬是否也可能是一种复活?”

巢圣没有给出答案。但他让问题保持在“回声”里——像一束“弱光”,照向所有仍在文化夹缝中“硬化”与“软化”的离散之心。

《The Cross》描绘一位佩戴十字架的澳洲女性,其信仰被简化为“祖父的礼物”与“市场饰品”。诗人追问:“你自己信耶稣吗?”女性回答“是的”,却补充“教会里只有权力与金钱”。这一“分裂认信”典型地体现了后世俗社会的“弱信仰”状态:宗教符号脱离宗教叙事,成为“审美—情感”剩余。巢圣并未对此进行道德审判,而是把“十字架”转喻为“两个坟墓之间的悬置物”——信仰不再担保救赎,而是标记“坟墓间隙”的“也许”。

《Spared》把神学叙事拉回“自然灾难”现场。诗人回忆自己曾被闪电劈中的大树“代死”,从而成为“被放过者”。关键在于“被放过”意识并非“感恩”,而是“延迟的恐怖”——“直到如今/我才意识到曾被赦免”。这种“事后性”与创伤理论中的Nachträglichkeit同构:救赎意义并非在“事件”中给出,而是在“回忆”中生成。

《Love》则把“夫妻之爱”写成“信仰发生的场所”。妻子面对十字架感动,却说“因爱你而信”。诗人把“爱”作为“信道”的“溢出条件”,暗示救赎并非来自教义认同,而来自“他者面孔”的不可解释性。此处巢圣与列维纳斯(Emmanuel Levinas)的“伦理神学”相遇:上帝不在“天上”,而在“你面孔的脆弱”。

六、语言剩余:当“表达”注定“失败”

《Failing to Express》以“两只黑天鹅追逐”的“动画场景”开场,却迅速滑向“无法形容”的焦虑。诗人手舞足蹈“模仿”天鹅,却仍“失败”。此处的“失败”并非修辞上的“谦逊”,而是对语言本体论缺陷的承认:创伤之“动”大于语言之“名”。然而,正是“失败”本身生产出“剩余动作”——跳跃、击打、模仿——成为“身体文本”(somatic text)。

《The Echo of Words》十四节组诗,是巢圣对自己“诗学本体论”的最系统陈述。诗人把“词”比作“比心脏更小却能跳动”的“独立生命体”,并宣称“人类文明史即词语的幸存史”。在第(13)节,诗人说:“我的词语来自苦难/被苦难提纯/如珍珠/我默默托在掌中”。此处“珍珠”意象与开篇“埋沙”形成回应:语言既是“沙土”(掩埋),也是“珍珠”(暴露);既是“伤口”,也是“结痂”。词语的“剩余”正在于它无法被一次性消费,而是在“被说出—被误解—被再说出”的循环中,累积“苦难的亮度”。

阿甘本曾指出,真正的“剩余”不属于“语言系统”,而属于“时间系统”——一种“尚未”被符号捕捉的“可未来性”(futurability)。巢圣的“echo”正是此“可未来性”的声学空间:词语在回声中被延迟、被折射、被弱化,从而让“他者”的声线得以切入。在此意义上,诗歌的终极目的并非“表达意义”,而是“让意义延迟”,以便“救赎”在延迟的裂隙中“或许”发生。

七、结论:一种“后殖民忏悔模式”

回到那只蚱蜢。我们发现,它不仅在开篇被“活埋”,也在《The Echo of Words》第(8)节被“珍珠化”——“我的词语如珍珠/我默默托在掌中”。蚱蜢→沙土→珍珠的转化链,构成了巢圣“忏悔叙事”的核心隐喻:

1. 忏悔者并非“坦白罪行”,而是“暴露伤口”;

2. 伤口的“不可言说性”迫使语言转向“动作”与“物质”(埋沙、托珠);

3. 动作与物质的“剩余”成为“他者”进入的场域;

4. 救赎不再是被“保证”的终点,而是被“等待”的也许。

因此,巢圣的诗歌提供了一种“后殖民忏悔模式”:它既拒绝“民族主义的复仇叙事”,也拒绝“多元文化的消费叙事”;它把“中国灵魂”与“澳洲沉默”同时推向“可哀悼性”(mourability)的极限,在“不能表达”的废墟上,等待一个“尚未”的上帝。那只蚱蜢,作为“元符号”,终于从“被埋葬的他者”转化为“托在掌中的珍珠”——它不再属于中国,也不再属于澳洲;它只属于“被苦难提纯”的词语,并在词语的回声中,持续询问:

“如果创伤可以埋葬,那么埋葬是否也可能是一种复活?”

巢圣没有给出答案。但他让问题保持在“回声”里——像一束“弱光”,照向所有仍在文化夹缝中“硬化”与“软化”的离散之心。

编辑于2026-01-12 12:43:01

已有1人喜爱

声明:网友所发表的所有内容及言论仅代表其本人,并不代表诗人作家档案库之观点。

你需要登录后才能评论!

全部评论

(0)

暂无评论