苏轼在中国文坛的价值与成就

苏轼在中国文坛的价值与成就

蒋燕记

在黄州赤壁的江风里,总似有一蓑烟雨拂过千年,给后人留下无限哲思。那个在乱石穿空处写下“大江东去”的身影,早已超越了时空的界限,成为中国文坛星空中最为璀璨的星辰之一。苏轼的诞生与存在,犹如一剂活水,为宋代乃至后世的文学注入了兼容并蓄的生命力,他的成就与作用,恰似他笔下的庐山瀑布,既有雷霆万钧的气势,又有滋养万物的绵长。

苏轼的文学成就,首先在于他对多种文体的全能驾驭。诗、词、歌、赋、曲、文、书、画,他皆臻化境,这种“全才”的特质在文学史上实属罕见。其诗题材广博,既能如《题西林壁》以哲思洞穿世事,又能像《惠崇春江晚景》用生趣点染自然,开创了宋代诗歌“理趣”与“俗趣”并存的新风;其词更是具有革命性,打破了“词为艳科”的桎梏,将怀古、言志、山水等题材纳入词中,《念奴娇·赤壁怀古》以英雄豪情拓宽词的境界,《水调歌头·明月几时有》以旷达哲思提升词的格调,让宋词从乡野“小道”一跃成为与唐诗并驾齐驱的抒情载体;他的散文更是“唐宋八大家”中的翘楚,《赤壁赋》堪称千古绝唱。文中将景、情、理熔于一炉,夜游赤壁的清幽、人生短促的慨叹与“逝者如斯,而未尝往也”的顿悟交织,既有汉赋的铺陈气象,又有宋文的思辨深度,开创了散文抒情与议论水乳交融的新范式。这种“行云流水”的文风,影响了后世无数文人,从明代的公安派到清代的桐城派,都能看到苏轼散文精神的影子。

康熙末年,黄州知府郭朝祚因敬仰苏轼的道德文章,在他修缮赤壁后将黄州赤壁挂牌改为“东坡赤壁”,并在门楼上刻下对联:“客到黄州,或从夏口西来武昌东去;天生赤壁,不过周郎一炬苏子两游”。可见苏轼的《赤壁赋》在当时的社会影响力。

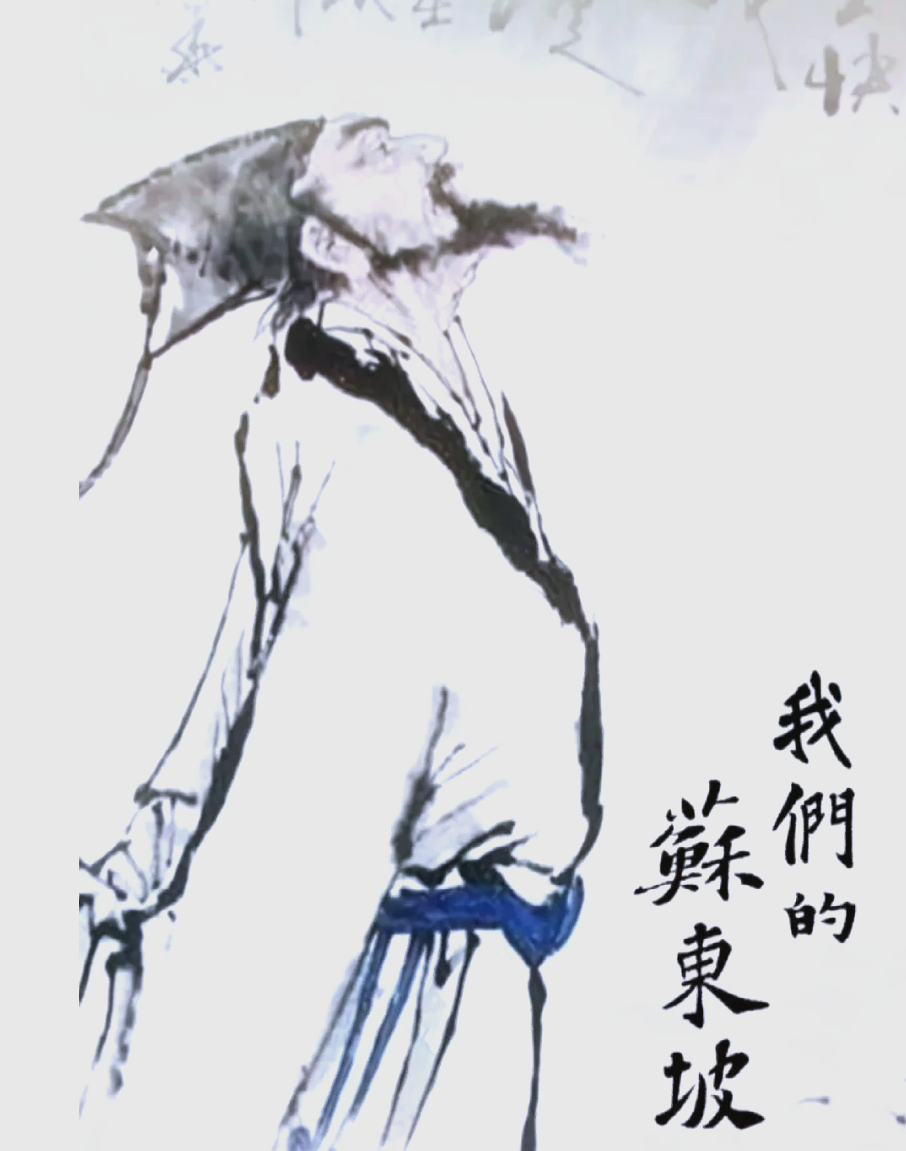

最近,中央电视台一台在播放“宗师列传•唐宋八大家”的专题节目时,撒贝宁在开篇的主持词中介绍苏轼,说他既有“竹杖芒鞋轻胜马”的洒脱,也有“蜉蝣天地,明月清风”的哲思。现场嘉宾康震说:“苏轼是中国古代大文豪中最有趣的一个,也是最亲切的一个,总是给人有一种感觉,他是我家的大文豪,是我的大文豪,是我们的大文豪。”这一切都说明苏轼开创了文学为人民大众服务的理念,赢得了人民大众的喜爱与拥护。所以,他一直存在于我们每一个人的心中。

更加深远的是,苏轼以其人格魅力重塑了文人的精神维度。他宦海沉浮四十年,从京城到黄州、惠州、儋州,他始终以“一蓑烟雨任平生”的旷达直面逆境。在黄州,他亲自劳作,开垦东坡土地,自号“东坡居士”,将生活的困顿转化为创作的沃土;在惠州,他穷困潦倒,一穷二白,竟然能写下“日啖荔枝三百颗”,把贬谪的苦涩酿成诗意的甘甜。他这种“在苦难中扎根开花”的生命态度,为后世文人树立了精神标杆——文学不再仅是一种遣怀的工具,更是文人雅士们安顿心灵的精神家园。

他的创作还打通了雅俗的界限。既能写好给帝王的应制文章,也常有赠予农妇的打油诗;既会在词中化用《论语》典故,也能在《猪肉颂》里调侃“净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起”,的烹饪之道。这种对生活本真的热爱,让文学走出了象牙塔,变得更加鲜活而亲切。后世文人学习苏轼,不仅学其文,更学其“人间至味是清欢”的生活哲学。

时光走到了千年后的今天,当我们在中秋之夜吟诵“但愿人长久”,或在失意的时候想起“也无风雨也无晴”时,便知苏轼从未离开过我们远去。他以笔为舟,载着中国文人的精神密码,继续在历史的长河中缓缓航行,成为照亮无数人心灵的灯塔。这,便是他留给文坛最珍贵的价值与成就。

暂无评论